CEO-5 Chapter 1:Drivers

联合国环境规划署(UNEP)于2012年9月正式发布了全球环境展望5 (GEO-5)中文版,该报告评估了世界上最重要的90个环境目标的完成情况。最新发布的GEO-5中文版将为世界上人口最多国家的研究人员、学者、政府代表、行业和民间团体带来联合国最全面的环境评估。本刊自2012年06期起对其进行连载。报告来源:联合国环境规划署。

人口增长和经济发展被视为环境变化的驱动力且广泛存在着,二者通过如下的几个方面对环境产生压力:能源、运输、城市化、全球化。尽管这份清单可能并不详尽,但它还是实用的。理解这两个驱动力的增长和二者之间的联系,能够极大地帮助我们处理它们共同造成的影响并找出可能的解决方案,由此我们便能保护人类社会和经济赖以维系的环境效益。

人口

尽管科技的进步可以降低个人对环境的影响,许多环境压力仍和依赖于自然资源的人口数量成正比。当一个种群,无论是鹿、鼠还是海胆的数量增长到超过其所在生态系统的承载力时,这个种群就会崩溃。有时生态系统能够恢复,有时它则被永久地改变了。千年以来,当人类的人口增长超过支撑他们社会的山谷、岛屿或平原的承载力时,生态系统的改变总是会发生,而身处其中的人们则面临饥荒、瘟疫或毁灭(Diamond 2005)。在过去的一个世纪里,随着人口的增长,绝大部分地球表面被人们开发。但某个环境压力的本质并不只由人口的规模和数量而决定,除此以外,人口的组织方式――城市或是农村,核心家庭或是大家庭,迁移或是留守――都能过影响支撑他们生活方式的环境承载力。

数量

人类人口在2011年达到了70亿,并被预测将在2100年之前达到100亿(UN 2011)。根据联合国统计局定义的地区,亚洲和太平洋地区有最庞大的人口,欧洲和北美洲的人口增长速率最慢且老年比例人口最高。截止到2012年,现今全球人口的增长大部分源于以下几点,过去人口增长遗留的惯性,世代组成的变化,在欠发达国家和地区农村社区的高生育率(Bongaarts和Bulatao 1999)。人口惯性能解释不断增长的人口规模和不断下降的生育率这一看似矛盾的现象。过去数个世纪的高生育率导致了基数庞大的年轻一代迈入或已经成为育龄人口。虽然每对夫妻的生育数目相较之前下降了,但育龄人口的增加为大量的生育总数创造了条件。

生育率和死亡率紧密相连。比如,怀孕次数的下降导致产妇死亡率下降,而产妇死亡仍是许多国家育龄妇女的主要死因之一。另外,婴儿和儿童死亡率的下降也会使生育率更低,以为父母可以更好的倚靠于存活的孩子(Palloni和Rafalimanana 1999)。

流行病学特征上的转变紧密反映着人口结构中生育率特征上的转变。而处于早期人口阶段――即高出生率和高死亡率――的地区,死亡集中在婴儿和死于传播病的人群,前者的死因主要是营养不良,后者的死因是感染了包括流行性感冒、疟疾、肺结核、艾滋病等传染病。在进入后期人口阶段――即低出生率和低死亡率――的地区,婴儿的死亡率很低,死亡集中在老龄人口而且多于肥胖和衰老有关,主要死因是癌症和心脏疾病(Murray和Lopez 1997)。

迁移是人口变化中的另一因素,迁移的特征是其主导方向从处于人口变化早期的地区的农村和农村之间,变为处于人口变化后期的地区的农村到城市和国际间。人口的流动作为三个人口过程中引起变化最大的,能对当地和全球环境产生一定后果。迁移对环境可能造成如下任意三种影响:

•农村到农村之间的迁移会以家庭为单位对自然资源产生直接影响,这一影响通常在农业生产扩大时中产生;

•农村到城市的迁移以及伴随其发生的生活方式改变,通常会带来能源使用特征的变化和对肉类和奶制品消费的增加,后者则会增强用于农业生产的农村地区的土地所受的压力;

•国际移民,通过向家乡汇款对土地使用的投资产生直接影响,或通过对肉类、奶制品和原材料的消费产生间接影响。

尽管非洲大部分人口仍居于农村,其城市化却越来越快;亚洲和太平洋地区以及拉丁美洲和加勒比地区已经高度城市化,其迁移的流动也越来越国际化;美国和欧洲的地区内部迁移很多并伴随着劳动力的流动(UNDESA 2011;Zaiceva和Zimmerman 2008)。

对于农村到城市和国际迁移,人口输出地区和人口接受地区之间通过汇款相连,其具体特点在不同地区相差很大。由汇款驱动的对土地使用造成的潜在影响是显著的,同时,汇款驱动的消费对环境的影响可能在规模上相当但更加分散(World Bank 2011b)。

地区内部的迁移越来越被农村到城市的流动所主导,这一趋势预计还会持续(Sommers 2010;Rindfuss和Adamo 2004;Cohen和Small 1998)。但是,在一些发展中国家,少部分的农村到农村之间的迁移却对热带森林的毁灭造成不成比例的显著影响(Carr 2009;Lanbin等2003)。不断增加的向滨海地区和小型岛屿的迁移会对滨海湿地的环境完整性,和其周边的渔业造成影响(Rindfuss和Adamo 2004)。

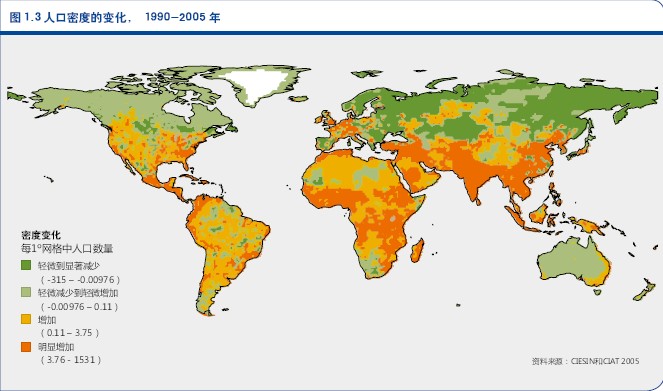

人口在世界上的分布并不均匀,2010年,各地区的人口密度差异巨大,在澳门高达每平方公里21000人,在格陵兰低至每平方公里0.03人。导致这一现象发生的原因有很多,包括定居历史,地区间在人口动态如生育率、死亡率、迁移的差异,以及有些地区不适宜人类居住这一简单事实(Adamo和de Sherbinin 2011)。世界人口尤为集中在低海拔地区和近海地区。1998年的一个估算将海拔100米以下的土地视为一个区域,这个区域囊括了全部可居住土地的15%。30%左右的人口定居于此(Cohen和Small 1998)。低海拔的滨海地区人口密度更为稠密,这些地区仅占全球陆地面积的2%却居住着全部人口的13%(McGranahan等2007)。

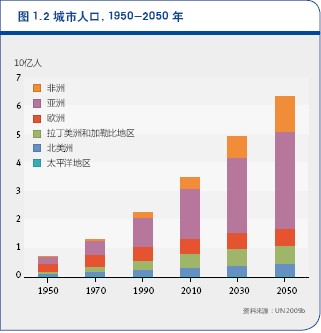

在1950年,只有29%的世界人口居住在城市,人口超过100万能被称为超大城市的也只有纽约和东京。在2010年,城市人口所占世界人口百分比达到50%,大城市的数量达到20个,多数城市人口居住于亚洲和拉丁美洲(图1.2)。城市增长的速率在亚洲和非洲很高(Satterthwaite等 2010),近几十年来增长速率最快的是中等城市(Montgomery 2008)。

在人口的数量和增长速率之外,人们的定居方式和消费方式也会对不同生态系统造成影响。

虽然预期到2050年全世界的净人口增长是在世界上最贫穷的城市中(UN 2009b),而全部的土地变化却发生在农村环境中。人类在地球表面留下的最大印迹是将森林转变为农田。目前,世界上37.4%的地表被用来进行农业生产(Foley等2011)。

虽然城市的面积仅占全球表面的0.5%(Schneider等2009),但其对粮食的需求在世界土地使用却不成比例的高。与此同时,森林的消失并非在国家层面上和农村人口的增长相关联,而是在国际上,为了满足城市消费而对农产品和木材采伐的需求相关联(DeFries等2010)。

世界几乎被农村和城市的人口等分。其中的一半包括了粮食生产者他们在空间和时间上对土地造成影响。伴随着农村到农村的迁移和相关联的将森林转变为耕地的过程,他们对森林产生的影响既急速又广泛。这部分移民占全部迁移的很小一部分,但对相当大一部分热带森林的毁林负有责任,而对此相关的研究很少(Carr 2009),从驱动力的角度来看,由于这些活动的规模和分散性,对其进行管理也更加困难。空间上集中、迅速膨胀的城市人口构成第二种类型,其对土地的影响虽然是间接的但是显著的。

增长的人口还被认为是水危机的一个重要的根本原因(UNEP 2006)。整体而言,超过四分之一的陆地蒸散和超过半数的可获取径流被人类用于种植作物(Postel等1996)。虽然气候变化使得一些地区更加湿润(Clark和Aide 2011),非洲和中东的大部分地区现在正遭受着水资源短缺的问题,增长的人口使这一问题更加严重(Sowers等2010)。在发展迅速的国家,比如中国,人口增长同样也和水资源短缺相关,城市的扩大使洪水和净水设施不堪重负,加剧了可用清洁水的减少(Jiang 2009)。

人口并不是唯一的问题:地下水的使用不公平性很大,例如在印度,10%的大农场消耗了90%的地下水(Aguilar 2011;Kumar等1998)。口渴的人民也不是唯一的后果。在坦桑尼亚共和国,包括人口增长的一系列复杂的驱动力已经导致了水资源冲突(Mbonile 2005)。水资源短缺也会引发人口的迁移,这点在非洲被广泛记录(Mwang´ombe等2011;Grote和Warner 2010;Mbonile 2005)。

研究作为全球环境变化的驱动力之一的人口问题时,可以家庭为单位来分析消费特征(Jiang和Hardee 2009;UNFPA 2008;Liu等2003;MacKellar等1995)。在发达国家和地区,家庭的大小随着其结构由大家庭变为核心家庭而缩小(Bongaarts 2001)。于是,家庭数量的上升速率超过了人口增长速率(Liu等2003)。有研究认为,与单纯的人口增长相比,这会导致双倍的能源消耗(MacKellar等1995),这是由于人均拥有的电器数量和耗电量的增加(Zhou 等2011)。和较小的家庭相比,较大家庭里人均耗电量较少,这也符合规模经济的预期(O´Neill等2001;Ironmonger等1995)。家庭成员的年龄构成也对能源消耗有影响,Lenzen等人(2006)根据澳大利亚、巴西、丹麦、印度和日本的数据研究发现,居民平均年龄和人均能耗呈正相关,而家庭大小和城市位置呈负相关。同样的,由于新增住房多数位于人口低密度的城郊地区,交通对家庭数量的敏感性可能更强(Seto等2010),这导致更多的客运车辆和通勤,消耗更多的汽油并排放更多的污染。

除了家庭单位,研究还表明绝对人口规模也和环境影响相关。一项对加利福尼亚州各县的研究发现,人口规模对氮氧化物和一氧化碳的排放量有显著贡献(Cramer 1998)。类似的,研究者观察到人口规模和CO2排放量呈正相关(Cole和Neumayer 2004;Mackellar等1995;Bongaarts 1992),并和二氧化硫的排放呈倒U型曲线(Cole和 Neumayer 2004)。家庭和人口对生态系统的影响高度依赖于发展阶段,地理范围以及生态系统本身第2-6章对此有更深入的讨论。(未完待续)